Созвездия с изнанки исторические особенности изображения созвездий

«К» — значит «край». Добравшись до края мира,

на «О.К.Е.А.Н.» Александра Дельфинова

Перегнись через перила, проглатывая чувство страха:

Там где-то трубят слоны, ворочается черепаха

И звёзды с изнанки мира похожи на дыры сыра.

Глобусы

Первые изображения созвездий появились на небесных глобусах. Когда фактически был сконструирован этот астрономический инструмент, неизвестно: есть какие-то смутные намёки в исторических источниках, ничего достоверного, но наверняка ещё до Р.Х., может быть, VI — V — III в. до н.э., а может быть, как считают некоторые, и до Тёмных веков. Я не беру в расчёт наскальные рисунки и другие находки альтернативных исследователей.

Небесный глобус — модель небесной сферы; земля и наблюдатель, мы с вами помещаемся в центре глобуса, а тот, кто рассматривает глобус — гипотетический Супервайзер, находящийся с изнанки мира. Созвездия неба смотрят на нас вниз и внутрь глобуса, а Супервайзеру, естественно, приходится наблюдать их оборотную сторону. Так что на небесных глобусах созвездия изображались со спины.

Конечно, ракурс со спины не очень интересный, поэтому авторы глобусов придумывали созвездий паллиативные композиции: изображение в профиль, вполоборота и т.п. или, скажем, для Близнецов, одна фигура со спины, другая анфас и т.п. Бывало, что художественные достоинства казались важнее астрономической достоверности, и тогда созвездия разворачивали лицом, как например на глобусе Кюгеля, но в целом художники древности придерживались «изнаночной» традиции. Впрочем, с учётом симметричных созвездий, скажем, Жертвенника или Лиры, и умелых композиционных решений, из 48 классических созвездий греков в итоге только 10 стали традиционно изображаться фронтально со спины.

- Волопас,

- Возничий,

- Геркулес,

- Змееносец,

- три созвездия из группы Персея: сам Персей,

- прикованная к скале Андромеда и

- Цефей;

- два зодиакальных созвездия, Дева и

- Водолей, и наконец,

- единственное созвездие южного полушария — Орион.

Планисферы

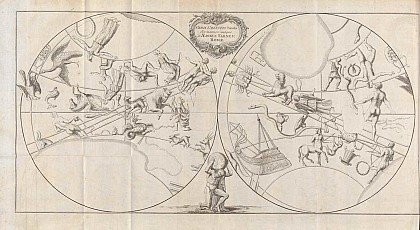

Прямым продолжением изобразительной традиции небесных глобусов стали планисферы, появившиеся, вероятно, в II — I вв. до н.э. (античных образцов не сохранилось). Планисфера — это просто проекция глобуса на плоскость, рисунок его северного и южного полушария в виде двух кругов. Логично, что на планисферы была перенесена манера изображать небесную сферу и созвездия «с изнанки». Если мы возьмём, скажем, одну из первых планисфер, «Карту Апиана» 1540 года, на нас торчат разнополые голые попы.

Все небесные глобусы и планисферы последующих столетий продолжали «изнаночную» традицию вплоть до рубежей Нового времени, когда сами они стали анахронизмом. Я могу привести только два занимательных исключения, когда созвездия поворачиваются лицом к зрителю. Во-первых, это пара планисфер из средневековых манускриптов: Планисфера Герувигуса и рисунок из Аахенской компиляции, датируемых IX веком. Обе они, однако, восходят, вероятно, к не найденной античной планисфере II века; похоже, античные астрономы и иллюстраторы были готовы к экспериментам. Второй вариант гораздо более поздний, это глобус Коронелли XVII века, художественно весьма интересного. Другие исключения мне в голову не приходят.

В стороне от генеральной линии развития иконографии созвездий стоят средневековые миниатюры и иллюстрации. Они несли в общем-то развлекательные и популяризаторские функции, и фигуры созвездий на них всех этих художественных артефактов развернуты лицом из эстетических соображений. Не будем обращать на них внимание.

Интереснее эволюция созвездий в атласах (которые в некотором смысле наследуют традицию миниатюр, но генетически связаны с планисферами в гораздо большей степени).

Атласы

Астрономический атлас — это собрание небесных карт отдельных участков неба, например, созвездий, вместе покрывающих всю небесную сферу или ее видимую часть. (Бывают исключения, например, атлас зодиакальной зоны, но на то они и есть исключения.) По идее, карта неба должна выглядеть как небо: поднял такую карту над головой и убедился, что звёзды на месте и правильно мигают в правильном положении. Однако, над составителями первых атласов довлела многовековая традиция небесных глобусов: первый атласы выглядели не как карты неба, а как кусочки с обшивки глобусов, со всеми присущими им особенностями: зеркальной проекцией и ракурсом «с изнанки».

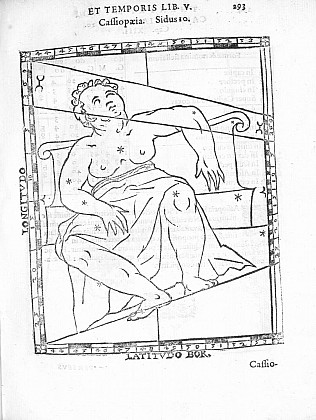

Джованни Галлуччи

Первый атлас, как я полагаю, был составлен в XVI в. Алессандро Пикколомини и это была настолько передовая работа, что в нём были только звёзды и никаких рисунков созвездий, чистая астрономия! — поэтому, увы, мы не станем его рассматривать. Впрочем, другие историки астрономии называют автором первого атласа Джованни Галлуччи, атласа, опубликованного в трактате «Театр Мира и Времени» (1588 г.): 48 страниц трактата несут изображения 48 классических созвездий. Здесь 10 из нашего списка «фронтальных» созвездий.

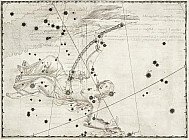

«Theatrum Mundi» Джованни Галлуччи

Все созвездия в атласе «Театра Мира и Времени» показаны со спины и только Дева внезапно поворачивается лицом. Ну, прихоть художника. Он, кстати говоря, и Кассиопею неожиданно развернул прямо на зрителя, хотя обычно художники-астрономы вставали перед сложной задачей: изобразить трон Кассиопеи с тыла — и что будут видеть зритель? Обычно рисовали в три четверти со спины, а вот Галлуччи отошел от канона. Хотя у него Кассиопея больше похожа на пресыщенного римского императора Нерона или, скажем, Вителлия.

Байер

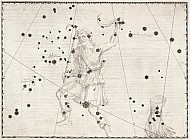

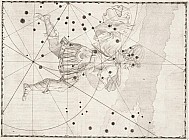

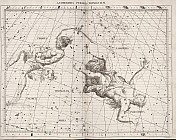

Атласы Пикколомини и Галлуччи были немножко впереди своего времени: тон продолжали задавать планисферы с твердым взглядом «с изнанки мира», пока — и очень скоро, в 1603 — Иоганн Байер не выпустил «Уранометрию». Это один из ключевых исторических атласов. Атлас был несравненно более качественным с художественной точки зрения в сравнениями с жалкими рисунками Пикколомини и Галлуччи. И в нем Байер развернул фигуры некоторых созвездий к нам лицом, Волопаса, Андромеду и Деву (с Цефеем не очень понятно).

«Уранометрия» Байера

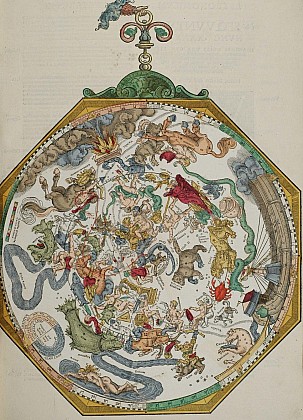

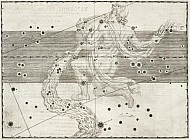

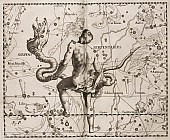

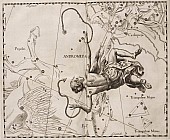

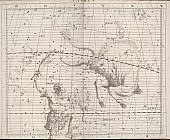

Ян Гевелий

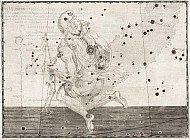

Следующий ключевой атлас — это «Уранография» Яна Гевелия 1690 года. Увы, Ян Гевелий оказался весьма консервативным, и хотя разворот к реальному отображению неба стучался в двери, его атлас следовал строгой «глобусно-планисферной», «изнаночной» традиции включая и «зеркальную проекцию»: все 10 наших маркерных созвездий изображены со спины. Жаль этой упёртости в традицию, потому что с художественной точки зрения атлас весьма крут.

«Уранография» Яна Гевелия

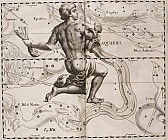

Флемстид

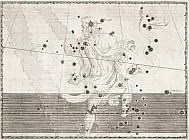

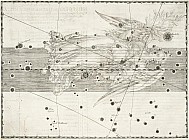

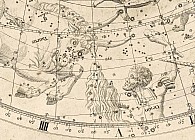

«Уранография» Гевелия — последний атлас, автор которого считал, что правильнее изображать глобус, а не реальное небо. После него все атласы изображают созвездия «с лицевой стороны». Через 30 лет, в 1729 году выходит «Атлас Неба» Джона Флемстида, очередная этапная работа. Флемстида больше интересовала астрономическая точность его труда, да и вообще золотой век иллюстративных атласов шел к концу, тем не менее посмотрим и его вариант.

Атлас Флемстида, помимо гравюр с созвездиями уже знакомого вида, включает и две планисферы, северную и южную. Сравнивая соответствующие изображения, можно убедиться, что астроном вполне сознательно выбирал ракурс в том и другом случае: на планисфере изображения «с изнанки», в атласе — «с лица». Водолей на планисфере — исключение: только он, из десяти наших эталонных созвездий показан «лицом». Почему?

Водолей — единственное созвездие с южной планисферы Флемстида, к которой астроном применяет неожиданное решение: южная планисфера «Атласа» изображена в «прямой» проекции, а не в «глобусной», как принято для планисфер. То есть, северная планисфера — это взгляд на небесный глобус «снаружи» из точки северного полюса Мира, а южная выглядит так, как если бы смотрели с той же точки на прозрачный глобус и рассматривали южное полушарие «изнутри» сферы.

«Атлас Неба» Джона Флемстида

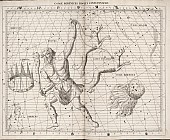

Боде

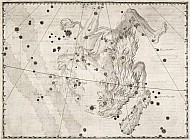

Созвездия в атласах развернулись лицом к зрителю в начале XVII в., но мы закончим обзор атласом первого года XIX века, «Уранографией» Иоганна Боде. Это в некотором роде знаменательный атлас: последний иллюстрированный атлас, на котором есть фигуры созвездий, после него в атласах показывалась только фактическая астрологическая информация, звёзды и туманности.

С изобразительной точки зрения атлас слабоват и скорее тянет на иллюстрации для детской книжки.

Все созвездия даны «с лица».

«Уранография» Иоганна Боде

«Уранография» Иоганна Боде, ручная раскраска

Резюме

К XVII веку взгляд на созвездия «с изнанки» стал себя изживать. Если бы не популярный (и консервативный) атлас Яна Гевелия, поворот созвездий лицом к зрителю произошел бы раньше, но тем не менее с XVIII века все атласы показывают созвездия с лицевой стороны.