О хиральности неба исторические особенности изображения созвездий

Левая, правая где сторона?

«Архимед», опера, Валерий Канер, Валерий Миляев (либретто)

Жизнь человека сарказма полна!

В опере «Архимед», поставленной на физическом факультете МГУ и впервые показанной на ступеньках физфака 7 мая 1960 года, вечно поддатый Бахус попадает на химфак, теряется и недоуменно поёт

Раз возвращаюсь к себе на физфак,

Вдруг замечаю я: чтой-то не так!

Солнце сияет не с той стороны,

В окна какие-то зданья видны…

Левая, правая где сторона?

Аудитория, ты, брат, пьяна…

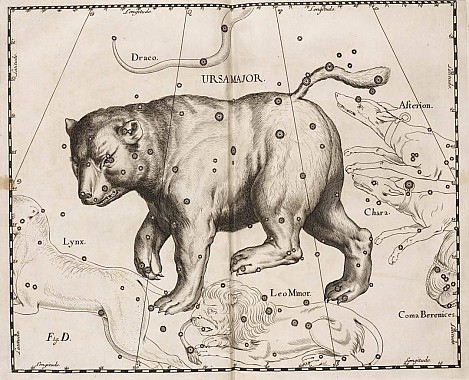

Действительно, химфак расположен симметрично родному физфаку, все его аудитории зеркально развёрнуты привычному положению и пахнут хлором: мудрено не впасть в недоумение, особенно в поддатии! В таковом же положении оказывается любитель астрономии, впервые знакомящийся со знаменитым атласом Яна Гевелия «Уранография»: сначала с интересом рассматривает гравюры, затем ощущает смутное неудобство, и вдруг понимает, что все изображения созвездий сделаны в зеркальном положении. Что за сарказм? Продвинутый в истории астрономии любитель сразу понимает, в чем дело, а остальным мы сейчас объясним.

Глобусы

Началась история в середине второго тысячелетия до нашей эры, когда Хирон, кентавр и астроном, сделал первый небесный глобус и преподнёс его Ясону, чтобы предводительствуемые им аргонавты смогли, ориентируясь по звёздам, добраться до Колхиды. Ну, ладно, Хирон — персонаж мифологический и вряд ли небесные глобусы имеют такую длинную историю, но Фалес Милетский, как сообщает нам Цицерон, вполне мог быть создателем первого экземпляра, а это VII — VI вв. до н.э.

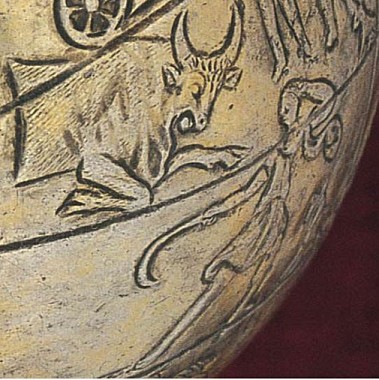

Понятно, что на небесных глобусах созвездия нанесены зеркально: реальный земной наблюдатель, мы с вами, находится в центре глобуса и смотрит на небосвод изнутри, так что его «правильные» созвездия с внешней стороны сферы выглядят отзеркалеными. Например, на глобусе Кюгеля с иллюстрации Телец развёрнут направо, в то время как на зимнем небе Орион слева от него, и Телец соответственно смотрит своим Альдебараном влево.

К сожалению, у нас мало самых древних образцов; если не считать Атланта Фарнезе, сохранилось только пара глобусов периода античности: Глобус Кюгеля (I в. н.э.) и Майнцский глобус (предположительно 150 — 220 гг. н.э.). Несомненно, были не только другие глобусы (современники восхищались глобусом Архимеда), но и другие формы отображения неба и созвездий на нём. Увы, до нас они не дошли, но мы можем их реконструировать по репликам из более поздних этапов истории, что мы сейчас и сделаем.

Планисферы

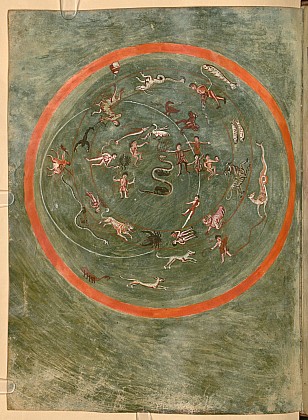

Глобус нагляден, но неудобен в силу своих трехмерных габаритов; как бы реализовать его функции на плоскости, в виде картинки? Очень просто: нужно нарисовать планисферу. Планисфера — это изображение небесной сферы в виде круга, вид на небесную сферу с полюса полюса Мира или полюса эклиптики. Изготавливать такие круглые карты придумали в Древней Греции, точно не известно когда, образцов не сохранилось, но думаю, не так уж сильно после появления небесных глобусов.

К сожалению, не сохранилось античных планисфер; есть считанные средневековые, которые, очевидно, копировали не дошедшие до нас греко-римские оригиналы. почему мы уверены во вторичности средневековых изображений? Ну, например, потому что на средневековых планисферах изображения зодиакальных созвездий повторяют античные мозаичные зодиаки, которые в отличие от планисфер сохранились. На сайте можно найти три средневековые планисферы, из которых две, IX века, восходят к одному источнику, античной планисфере II века. И две эти планисферы — а значит, и их гипотетический римский образец — выбиваются из строя известных нам старинных планисфер: вся центурия шагает не в ногу, и только центурион в ногу.

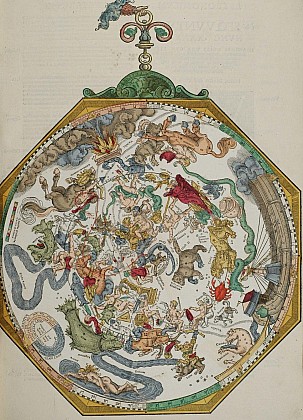

Действительно, планисфера — двумерная копия глобуса, и должна строиться в «зеркальной» проекции (или внешней, или, как я нашел на одном итальянском астрономическом сайте, proiezione convessa, в «выпуклой проекции»). Именно так выглядят старинные планисферы, «двумерные глобусы». А два средневековых первенца отрисованы в «естественной» проекции («вогнутой», concava у итальянцев). Это так необычно, что я их обе показываю здесь.

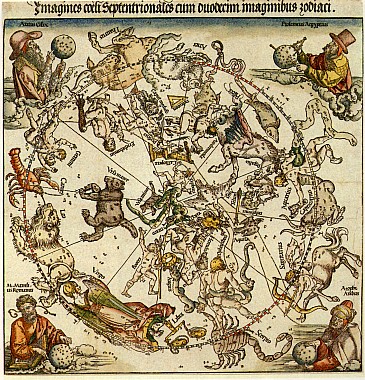

Первые самостоятельные, оригинальные планисферы подарило нам Возрождение, примерно XV век, хотя и здесь первые шаги стёрты временем. Ключевыми же, хотя и не первыми, можно считать планисферу Дюрера и «Звёздную карту» Апиана. Они во многом стали стандартом для последователей. И мы видим, обе они ожидаемо «зеркальные».

Как легко и просто понять, применена ли «естественная» планетарная проекция или «зеркальная», глобусная?

Очень просто. Вспомним последовательность знаков зодиака: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. В зеркальной проекции, проекции планисфер и глобусов этот круг соответствующих созвездий разворачивается против часовой стрелки (и этот способ отображения до сих пор практикуют астрологи). В естественной проекции зодиак разворачивается по часовой стрелке.

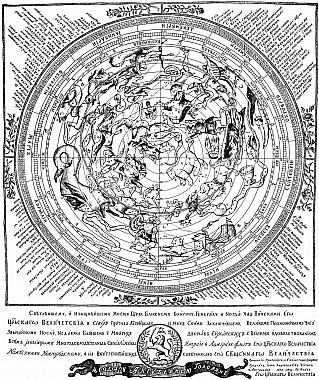

Далее вплоть до начала XVIII века планисферы сплошь «зеркальные», традиция очень сильна, и все шагают в левую ногу. В качестве примера из этого периода — карта Копиевского, выполненная в дар боярину графу Головину, просто потому, что это редкая астрономическая работа на русском языке.

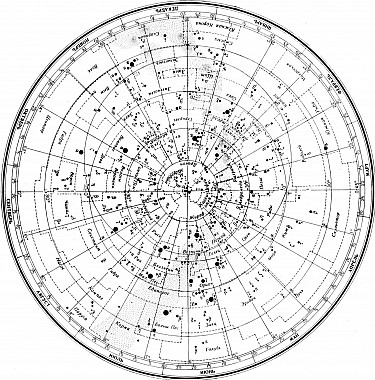

В начале XVIII века у авторов планисфер что-то перещелкивает, и традиция вдруг меняется: большинство карт выходит в естественной проекции и доля таковых увеличивается. (Это «вдруг» легко объяснимо: трендом становятся атласы с их естественной проекцией; до них мы ещё доберемся.) Впрочем, небесные карты такого вида перестают пользоваться популярностью у астрономов, занимая маргинальную нишу учебных пособий.

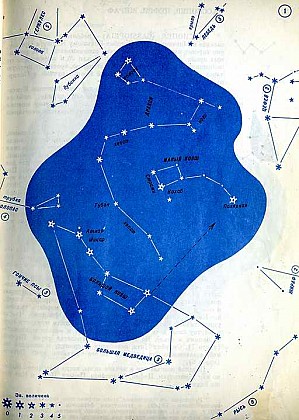

К школьному советскому учебнику Б.А. Воронцова-Вельяминова «Астрономия», выдержавшему уйму изданий, прикладывалась «Подвижная карта звёздного неба», фактически, планисфера, с помощью которой любознательный школьник мог определить видимость созвездий в зависимости от даты и времени. История этой карты уходит в туман советской эпохи, и я не смог определить её автора и дату первой публикации; я её помню по концу 60-х и нашел в Сети упоминания о 50-х. Так что уместно ей и завершить тему планисфер. Первое издание «Астрономии» вышло в 1939 году и, вполне вероятно, в нем уже была «Подвижная карта».

Кроме глобусов и планисфер, со времён античности существовали еще три формы представления звёздного неба и созвездий, и первоначально они были связаны с монументально-декоративным искусством: архитектурой и интерьером. Это напольные мозаики, потолочные и купольные фрески и настенные изображения.

Напольные мозаики

Зодиак в виде напольной мозаики был очень популярен в Риме периода античности, найти примеры можно в большом количестве на всём пространстве империи и в частных домах, и в общественных зданиях. На фотографии, например, зодиак из синагоги израильского национального парка Хамат-Тверия недалеко от Тверии на берегу Геннисаретского моря (или Галилейского, или Тивериадского озера, или озера Кенерет, того самого, по водам которого ходил Иисус).

Зодиак представляет собой круг из 12 зодиакальных знаков, представленных в традиционном символическом виде. Он начинается с Овна и заканчивается Рыбами, обычно в виде кольца с секторами-знаками, но может быть и прямоугольным по периметру помещения, тогда знаки — тоже прямоугольники.

Подобные зодиаки — прямое производное от планисфер, и все они «левосторонние», идут против часовой стрелки в противоположность видимому на небе расположению. Кажется, после античности напольные зодиаки больше не встречались, но даже и теперь современные астрологи, рисуя свои натальные карты уже на компьютерах, работают в той же зеркальной проекции. Зодиак — понятие специфически астрологическое и к созвездиям имеет условное отношение, поэтому на сайте ничуть не представлен; так что, сказанного, наверное, достаточно.

Купольные фрески

Потолочные и купольные фрески гораздо интереснее напольных мозаичных зодиаков, потому что представляют всё небо со всеми созвездиями. Увы, их сохранилось гораздо меньше. Это и понятно: чтобы сохранилась потолочная фреска, желательно, чтобы и само здание было цело, а не лежало в руинах, храня под камнями и пылью ту самую мозаику, которую через века раскопают археологи.

Древние историки сообщают о росписях потолков в виде небесного свода в домах знатных римлян, но увы, где те дома? где те росписи?.. Первая известная нам сохранившаяся купольная фреска относится к мусульманскому средневековью, к VIII в., и находится в пустынной крепости Кусайр-Амра в Иордании. Возможно, у нее был византийский прототип, потому что выполнена она мастерами Восточно-римской империи и в римском духе.

Казалось бы, вот над тобой свод помещения — расписывай его так, как видишь свод неба. Очень странно, не нет: не было, вероятно, в бригаде художников астронома, который сверялся бы с творением Творца, и купол Кусайр-Амра срисован с какой-то планисферы, то есть в зеркальной проекции.

Интерес к астрономической теме в монументальной живописи на короткое время пробудился в Возрождение, а сохранность итальянских дворцов XV — XVI вв., безусловно, получше. В этих фресках мы начинаем наблюдать определённый разнобой в способах проекции: естественных и зеркальных примерно поровну. Разнообразия для я показываю «правильную» роспись из базилики Сан-Лоренцо, Старая сакристия, а не самую знаменитую из Апостольского дворца в Ватикане, выполненную в очень своеобразной глобусной проекции.

Массив известных мне купольных фресок небесного свода небольшой; в целом на них естественных и зеркальных проекций 50 на 50, и какой-то закономерности не проявляется.

Рисунки

Здесь мы обобщим под одним названием решительно разные виды астрономического рисунка и живописи и начнём с настенных фресок, раз уж зашли по монументализму. (Наскальных рисунков касаться не будем, хотя горячие головы где только не находят следы инопланетян астрономические намёки.) Обобщение это правомочно также и потому, что в «деле о хиральности» рисунки нам не помогут: в них много художественности, но мало астрономии.

Вероятно, настенные фрески отдельных созвездий (по совести сказать, знаков зодиака, а не созвездий) могли существовать в поздней античности. Образцов, сколь мне известно, не сохранилось, но если мозаичные напольные зодиаки находятся в большом количестве, если интерес к астрологии в поздней античности был велик и повсеместен, если вообще настенные фрески были популярны в этот период, то что бы и не быть настенных фресок зодиакальных знаковкак пересечения двух множеств? Возрождение подобные примеры оставило, хотя штучно, скажем, «Зал месяцев» палаццо Скифанойя, но поскольку это все-таки астрология, а не астрономия, знаки зодиакального круга, а не созвездия неба, то сказанного, наверное, опять достаточно.

Много интереснее книжные миниатюры и иллюстрации. Происходит это всё уже в средние века.

К Каролингскому возрождению, самому началу IX века относится Аахенская компиляция, включавшая астрономическую информацию, в частности о созвездиях с миниатюрами, их иллюстрирующими. Хотя некоторые исследователи считают, что оригинал «Аахенской компиляции» не был иллюстрирован, но вероятно это гиперосторожность. Все известные копии «Аахенской компиляции» иллюстрации содержат. Сохранился ряд манускриптов с подобными миниатюрами. Он, этот ряд, по времени довольно длинный и выходит за пределы средневековья, но не сильно.

Миниатюры обычно иллюстрируют античную «Аратею» или другие астрономические тексты и реальной научной нагрузки не несёт; попытки по рисункам определить, какая проекция использовалась при их создании, как правило безуспешны. В одном и том же манускрипте могут использоваться и прямые, и зеркальные изображения, они могут разворачиваться от издания к изданию; очевидно, иллюстрации несут чисто декоративную функцию. Качественное исключение — «Книга неподвижных звезд» ас-Суфи: автор — астроном и старался расположить правильно не только фигуры, но и базовые звёзды (на рисунках созвездий в большинстве манускриптов звёзды если и есть, то только условно-символические).

Однако, на примерах миниатюр из средневековых манускриптов можно показать разные варианты проецирования фигур созвездий, которые помогут в других случаях. Я приведу рисунки созвездий с только ярко выраженной анизотропией, которая к тому же вошла в традицию: ведь кроме таких есть и симметричные фигуры или образы, не очень устойчивые относительно симметрии отражения.

Ас-Суфи; Рукопись XV века Pergamenthandschrift M II 141, копия издания 964 года

глобусная проекция; с Малой Медведицей ситуация не такая отчетливая

«Тюбингенская книга», середина XV в.

естественная проекция: голова Змеи справа, хвост Змеи слева; Скорпион смотрит направо

«Лейденский Арат», середина IX в.

естественная проекция: Телец смотрит налево на Ориона; с Орионом ситуация не такая отчетливая

богемский манускрипт XIV века, основанный на «Книге неподвижных звёзд» ас-Суфи, IX век

естественная проекция: Лев смотрит направо

«Харлеанский Арат», IX в. (уникальный манускрипт, в котором текст «Аратеи» Цицерона составляет фигуры созвездий)

естественная проекция: Кит смотрит налево; с ним интересно: с подачи Рея в XX веке Кит развернулся, а его голова стала хвостом

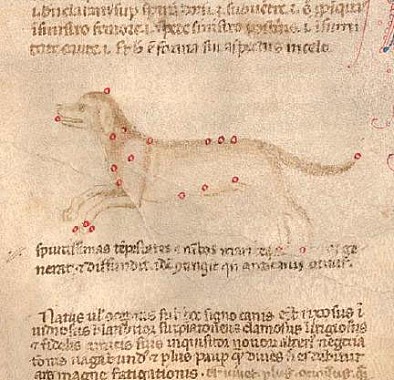

Майкл Скот, «Liber introductorius», 1228 г.

глобусная проекция: фактически Большой Пёс смотрит направо

Лейденский Арат, IX в.

глобусная проекция: Арго представлен на небе половиной корабля, кормовой частью; фактически он плывёт налево

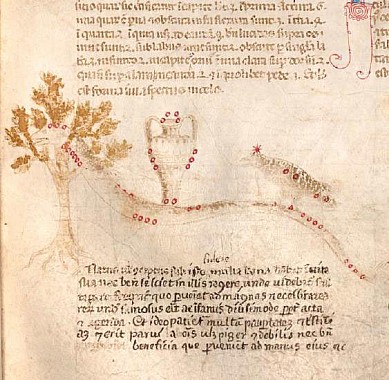

Майкл Скот, «Liber introductorius», 1228 г.

глобусная проекция: Гидра должна смотреть направо, Ворон левее Чаши

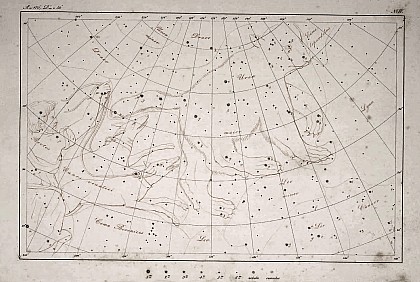

Атласы

Небесные атласы представляют собой набор карт созвездий (точнее говоря, исторические атласы: в современных изображаемые участки привязаны не к созвездиям, а просто нарезаны по координатной сетке). Основное в таких картах — это положение звёзд, как можно более точное, а фигуры созвездий просто дань традиции, которая постепенно отмирает. Часто атласы были иллюстрационной частью каталогов звёзд или, наоборот, сопровождались таблицами звёздных координат. Так что они служили научно-астрономическим (позже научно-популярным) целям, а не художественным или развлекательным. Атласы были естественным следствием развития астрономии: планисферы перестали удовлетворять потребности учёных.

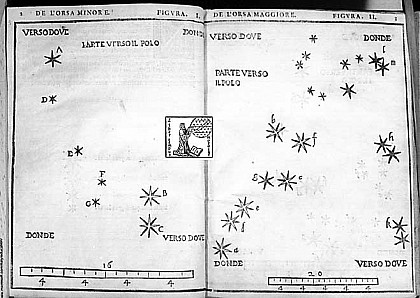

Первым атласом неба был атлас Алессандро Пикколомини «О неподвижных звездах» (De le stelle fisse) из трактата «О мировой сфере и неподвижных звёздах» (1540 г.). (Наверное, «Книгу неподвижных звезд» Ас-Суфи считать атласом всё же не стоит.) Мало того, что он был первым, он во многом опередил время. Во-первых, изображены были только звёзды без фигур созвездий (снова подобный стиль появился через два с половиной столетия), и это было просто новаторски! Использовались масштабные линейки и введена буквенная (латинская) нотация для обозначения звезд созвездий (за полвека до Байера).

И наконец, Пикколомини применил прямую проекцию.

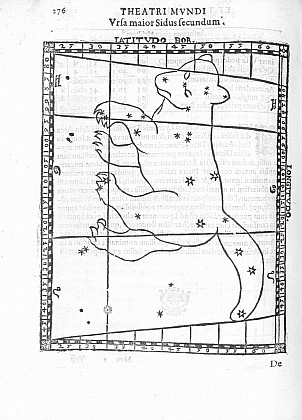

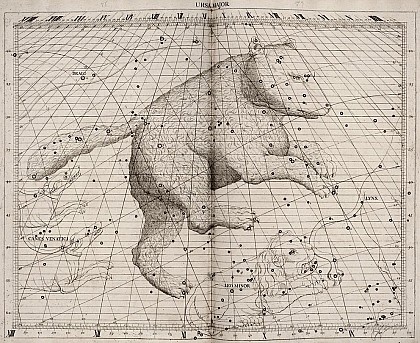

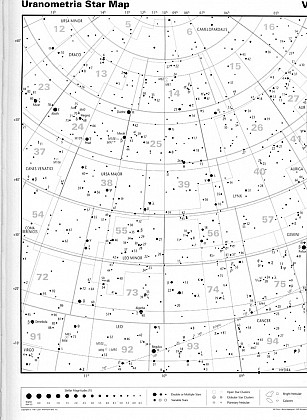

У астрономов XVII — XVIII вв. атласы оказались востребованы, и издавались в большом количестве; у меня на сайте на каждый из этих веков представлен примерно десятком работ. Качество и научная точность стремительно росли. Сначала, примерно до рубежа двух этих веков применялась и прямая, и зеркальная проекции, хотя первая преобладала. Однако, самый, пожалуй, известный атлас, знаменитая «Уранография» Яна Гевелия (1690) выполнена в зеркальной проекции, что уже выглядело анахронизмом. На это время приходится «художественный» расцвет атласов; в дальнейшем они выглядят проще в изобразительной части, а затем и вовсе лишаются фигур созвездий.

Начиная с XVIII века все атласы выполняются только в прямой, естественной проекции.

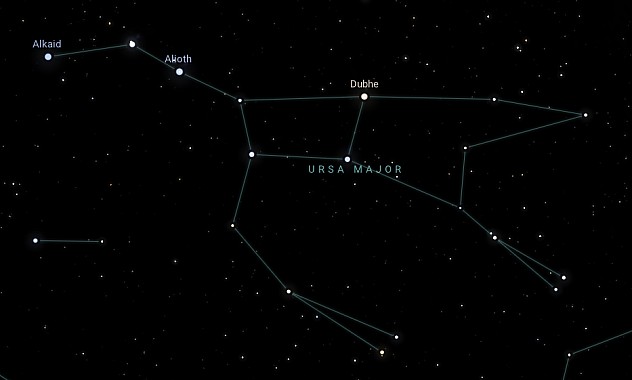

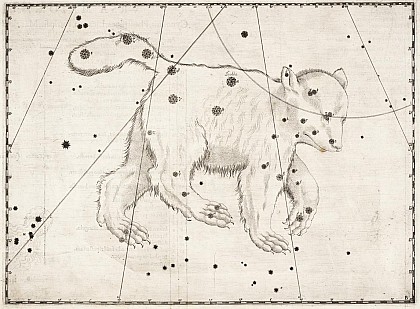

Ключевые исторические атласы. Пример: Большая Медведица.

Алессандро Пикколомини, «О неподвижных звездах» из трактата «О мировой сфере и неподвижных звёздах» (1540 г.)

прямая проекция

Итоги

Подведем итоги. (Статистика по сайту на момент написания статьи, май 2025, различных видов изображений с точки зрения их хиральности)

| Античность | Cредние века | Возрождение — XVI | XVII | XVIII | XIX | Современные | Комментарий | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Глобусы | 0 / 13 | Все — зеркальная проекция («внешний взгляд») | ||||||

| Планисферы | 2 / 1 | 0 / 8 | 1 / 7 | 3 /3 | 100% / 0% | с XVIII века планисферы постепенно становятся «естественными» | ||

| Миниатюры, рисунки | ~10 | 100% / 0% | Разнобой во все времена, кроме современных: один набор включает разноориентированные фигуры | |||||

| Напольные мозаики | 0% / 100% | Все напольные мозаики — зодиаки, и все — зеркальные | ||||||

| Потолочные фрески | 3 / 6 | возрожденческие потолочные фрески ~60% зеркальные | ||||||

| Атласы | 5 / 3 | 26 / 0 | до начала XVII века попадаются зеркальные проекции, позже — только естественные | |||||